公元前公元前489年,也就是鲁定公六年,这一年孔子63岁,已经去过了陈国、宋国、蔡国、楚国、曹国、卫国等国的孔子,带着弟子在陈蔡之间被困绝粮,被楚人所救,又从楚国来到了卫国。算起来,孔子已经从鲁国出来了8年,8年间,既经历和卫夫人南子出游的高光时刻,也经历耳顺那年的 “累累如丧家之犬”的窘迫时光,其“克己复礼”的人生抱负终不得施展。

到了卫国的孔子最好的去处仍然是蘧伯玉家,蘧伯玉在卫国可谓德高望重,而且他行就心和、舒卷有道、寡欲其过、年六十化等思想深深影响着儒、道两家。在孔子人生中,对他影响最大的有两个人,一个是老子,一个就是蘧伯玉。(“孔子之所严事:于周则老子;于卫,蘧伯玉。”《史记·仲尼弟子列传》),在卫国有条件且愿意收留孔子及其弟子的也只有蘧伯玉。于是,他便和弟子一起再次住进了蘧伯玉家(“主蘧伯玉家”《史记·孔子世家》)。按钱穆先生推断,这一年,蘧伯玉已经近百岁(襄公十四年(前559年)其人“时必名德已重。故孙、宁思引以共事。最少亦当三十。《先秦诸子系年》卷1《蘧瑗史鰌考》)。”而且一住就是6年,直到公元前484年返回家乡鲁国,这一年,一百多岁的蘧伯玉去世。

当年孔子所住蘧伯玉家应该就是卫国国都帝丘旁边的蘧村,因为在卫国特别是卫国都城帝丘附近今天仍然存在着蘧伯玉传说典故的就只有蘧村了,一些历史遗迹随着黄河历次泛滥改道,已然遗失,留下的更多是故事与传说,今天的蘧村也改做渠村,离帝丘旧址也已20余公里了。

住进了蘧府的孔子不仅仅结束了颠沛流离的生活,也能在此收徒教学,更让郁郁不得志的孔子能“日三省吾身”,常思己过,不断修正自己,潜心修学。

于是,在蘧府的杏树丛中,在高高的讲坛上,阅人无数的孔子端坐坛上,侃侃而谈,将毕生学问倾囊相授。在他在蘧府收的众弟子中,亦不乏杰出之辈。陪祀孔庙主殿孔门十二哲中的闵子骞的家就在蘧村旁边,闵子骞更被誉为孝圣;十二哲中子贡被称为今天儒商鼻祖,传说其为蘧伯玉外孙,蘧伯玉慕孔子学识,让子贡拜孔子为师。真实性已不可考,但子贡后裔端木氏也认为蘧伯玉为子贡外公;子夏、颛孙师等都为卫国人,他们都在蘧府拜孔子为师,相互影响。孔子高徒曾参是“论语”的主笔人。他出生于公元前505年,是鲁国人,后人尊称为曾子。其父曾点是孔子早期弟子。公元前490年,十六岁的他来到蘧府,与孔子众弟子相聚,亦深受蘧伯玉思想影响。此时的少年曾子,血气方刚,精力充沛,求知如渴,大量记下了孔子及弟子们的言论,为《论语》的形成打下了良好的基础。

在蘧府孔子的房间里,也留下了孔子秉烛苦读,奋笔疾书的生动画面。

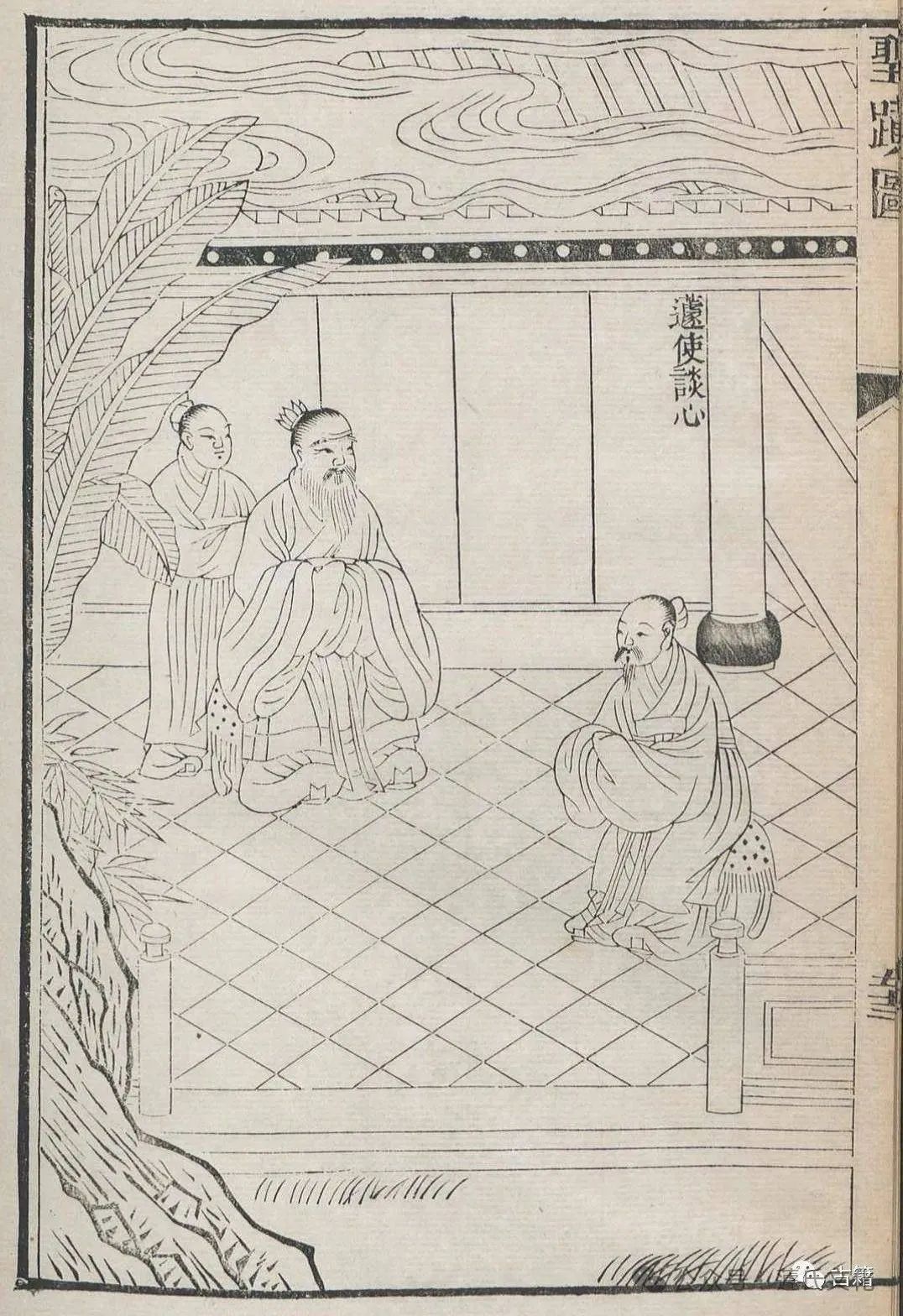

“三人行必有我师”,蘧府中也留下孔子向蘧子不耻下问,和众弟子高谈阔论的身影。

孔子到蘧府第二年即公元前488年,他提出为政先要正名的主张。正名其一是正名分,即纠正当时社会政治伦理生活中名分等级混乱的现象,明贵贱,别善恶,治纲纪。例如,鲁国大夫孟孙、季孙和叔孙三家在祭祀时使用《雍》就反映了名分等级的混乱。《雍》本是天子祭祀祖先完毕后撤席时所唱的诗篇,但三家身为大夫竟尊卑部分,违背周礼的规定,故孔子质问:这如何能用在三家的庙堂之上呢(《八佾》)?其二指正名实,即针对具体器物在名实关系上的混乱,要求别同异,辨真伪,明是非。如觚本是古时盛酒的礼器,上圆下方,腹部与足部亦作四条棱角,孔子其时,这种酒器的名虽未变,但其形已变。有见于名实不相符合,“觚”之名无法把不具备上述特征的酒器排除在其外延之外,他感叹道:“觚不觚,觚哉!觚哉!”(《雍也》)按孔子之见,无论是正名分还是正名实,正名的一个基本要求就是“君子于其言,无所苟”(《子路》),措辞说话要意义明确,不可随便马虎。第三年,即公元前487年吴伐鲁,战败。孔子弟子有若参战有功。第五年,即公元前485年,孔子已经67岁了,孔子夫人亓官氏卒。弟子纷纷要求回鲁国祭奠师母,蘧伯玉为亓官氏设置灵堂,供孔子弟子祭拜。在自己的私宅为外人设灵堂本来就是人之大忌,何况对于一个百岁老人。但蘧伯玉敢于挑战世俗,既有其豁达本性,更有对孔子的忘年情谊。

公元前484年,齐师伐鲁,孔子弟子冉有率领鲁国军队打败齐国军队,季康子问冉有指挥才能从何而来,冉有答“学之于孔子”,季康子派人迎68岁的孔子归鲁。适年,蘧伯玉过世。

从以上孔子在蘧府的人生历程,可以推断,在蘧府的六年,是孔子思想走向人生高峰的六年,也是儒家文化厚积薄发的六年,对孔子最终成为伟大的思想家奠定的坚实基础。

作者介绍

璩源东 唐山市公安局四级高级警长,第一届武夷山家族宗亲会发起人之一,宗亲会名誉会长。

后记:

1、孔子居住在蘧伯玉几年,有9年,有6年,这个时间还是需要考证?

2、蘧伯玉为子贡外公这个有待于考证。

我们要以事实为准绳,不能人云亦云。