挂车河七省通衢古道边,有座闻名遐迩的祠堂,就是笔者家族的宗祠,从小就知晓这座宗祠,并能准确的找到地方,至今祠堂门前的池塘,还有一点痕迹尚存。这座祠堂在父亲及挂镇人口中皆曰“方家祠堂”,六十多岁的乡人都在此祠堂上过学,故没有人怀疑过这座祠堂的名称,我亦如此。

话题一旦打开,记忆也就清晰如初了,先说说我家的往事与祠堂的关联。大哥上学时比较聪颖,小学只念了三年,初中就在祠堂读的,成绩一直前列,他上学时靠推荐上高中,父亲曾说过,一个大队就一个名额,不巧的是大哥当年升高中时,吾大队名额已有人选,是位领导后人。所幸父亲一直与学校老师及校长私交不错,有老师提前告之了这严峻的事实,并告诉他决定升高中名单会议的时间。感谢这些正直的老师们,会议正开时,父亲独闯会场,一番慷慨激昂的陈词后,会场寂静无声,校长深默许久后,告诉父亲,会给他一个公平公正的答复,至此父亲才离开了会场。第二天一早,有老师亲自到我家,告诉了喜讯,大哥推荐上了高中。多年后,这段往事常常被父亲提起,其中坚辛非我文中所写之简单,并且说二哥复读三年考上大学,都不比大哥推荐之难,自豪也溢于言表。后来通读谱牒,总感觉世事为善总不亏,祠堂首倡及建造者是十三世祖芝田公,同治年间太平军毁于一旦,重修是族长志坦公,我十五世祖栋木公是重要襄助者。

话题一旦打开,记忆也就清晰如初了,先说说我家的往事与祠堂的关联。大哥上学时比较聪颖,小学只念了三年,初中就在祠堂读的,成绩一直前列,他上学时靠推荐上高中,父亲曾说过,一个大队就一个名额,不巧的是大哥当年升高中时,吾大队名额已有人选,是位领导后人。所幸父亲一直与学校老师及校长私交不错,有老师提前告之了这严峻的事实,并告诉他决定升高中名单会议的时间。感谢这些正直的老师们,会议正开时,父亲独闯会场,一番慷慨激昂的陈词后,会场寂静无声,校长深默许久后,告诉父亲,会给他一个公平公正的答复,至此父亲才离开了会场。第二天一早,有老师亲自到我家,告诉了喜讯,大哥推荐上了高中。多年后,这段往事常常被父亲提起,其中坚辛非我文中所写之简单,并且说二哥复读三年考上大学,都不比大哥推荐之难,自豪也溢于言表。后来通读谱牒,总感觉世事为善总不亏,祠堂首倡及建造者是十三世祖芝田公,同治年间太平军毁于一旦,重修是族长志坦公,我十五世祖栋木公是重要襄助者。

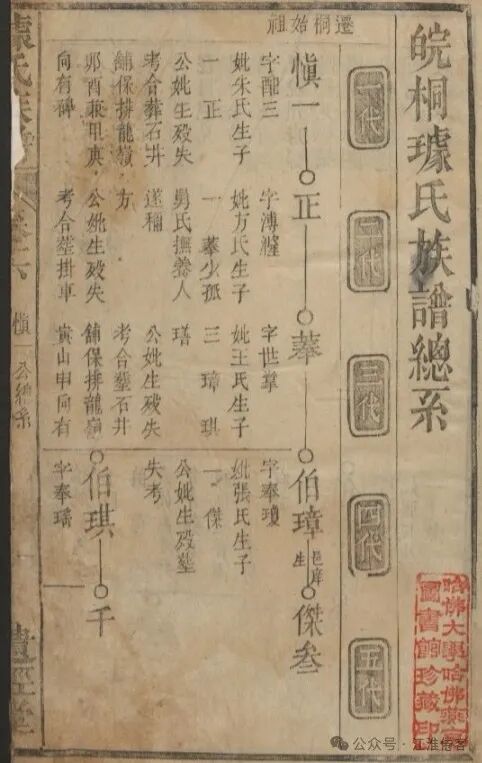

璩方氏嘉庆三年买唐氏产业于唐家中圩,即今挂镇村高岭队的田坂里,历尽万般坚辛修葺一新耸立于桐之西乡,查阅谱牒,给合璩方氏独特的家族历史,还原这座祠堂的前世今生。璩方氏,一世慎一公为元朝威武将军,累功至引驾先锋,洪武元年与兄祖一公,弟鸿一公由鄱阳瓦霄坝迁桐城西乡,慎一公卜居挂车河保。二世正公,一子菶公,菶公年幼时父母壮年即弃世,由舅氏方公抚育成人,为感恩,生时改为方氏,卒后恢复祖姓璩氏,立祖训“姓璩不忘本,姓方不忘恩”。这一独特的家史,笔者深有体会,并在西乡一带家族祖墓地亲眼所见,极为震撼,几百年了,后代无一不遵此祖训。并且修谱牒时,与长房祖一公后人分修合订,谓之《璩氏族谱》,如此重宗敬祖,实为世之罕见,故民国同处一地的宋氏贤达,优行廪贡生,民国含山县长,桐城中学西乡学长,天城中学校董宋芦聪先生赞曰“两宗分立四五百年,犹能同心协力合订一谱,如今日之璩氏者乎!猗欤!斯诚孝之盛举也……祖一、慎一二公实迁桐之始祖,吾意二公当日必心相亲爱,声相应和,如古所谓伯埙仲篪”。故而我族谱名一直为璩氏,宋先生之赞叹是发自内心的。

璩方氏嘉庆三年买唐氏产业于唐家中圩,即今挂镇村高岭队的田坂里,历尽万般坚辛修葺一新耸立于桐之西乡,查阅谱牒,给合璩方氏独特的家族历史,还原这座祠堂的前世今生。璩方氏,一世慎一公为元朝威武将军,累功至引驾先锋,洪武元年与兄祖一公,弟鸿一公由鄱阳瓦霄坝迁桐城西乡,慎一公卜居挂车河保。二世正公,一子菶公,菶公年幼时父母壮年即弃世,由舅氏方公抚育成人,为感恩,生时改为方氏,卒后恢复祖姓璩氏,立祖训“姓璩不忘本,姓方不忘恩”。这一独特的家史,笔者深有体会,并在西乡一带家族祖墓地亲眼所见,极为震撼,几百年了,后代无一不遵此祖训。并且修谱牒时,与长房祖一公后人分修合订,谓之《璩氏族谱》,如此重宗敬祖,实为世之罕见,故民国同处一地的宋氏贤达,优行廪贡生,民国含山县长,桐城中学西乡学长,天城中学校董宋芦聪先生赞曰“两宗分立四五百年,犹能同心协力合订一谱,如今日之璩氏者乎!猗欤!斯诚孝之盛举也……祖一、慎一二公实迁桐之始祖,吾意二公当日必心相亲爱,声相应和,如古所谓伯埙仲篪”。故而我族谱名一直为璩氏,宋先生之赞叹是发自内心的。

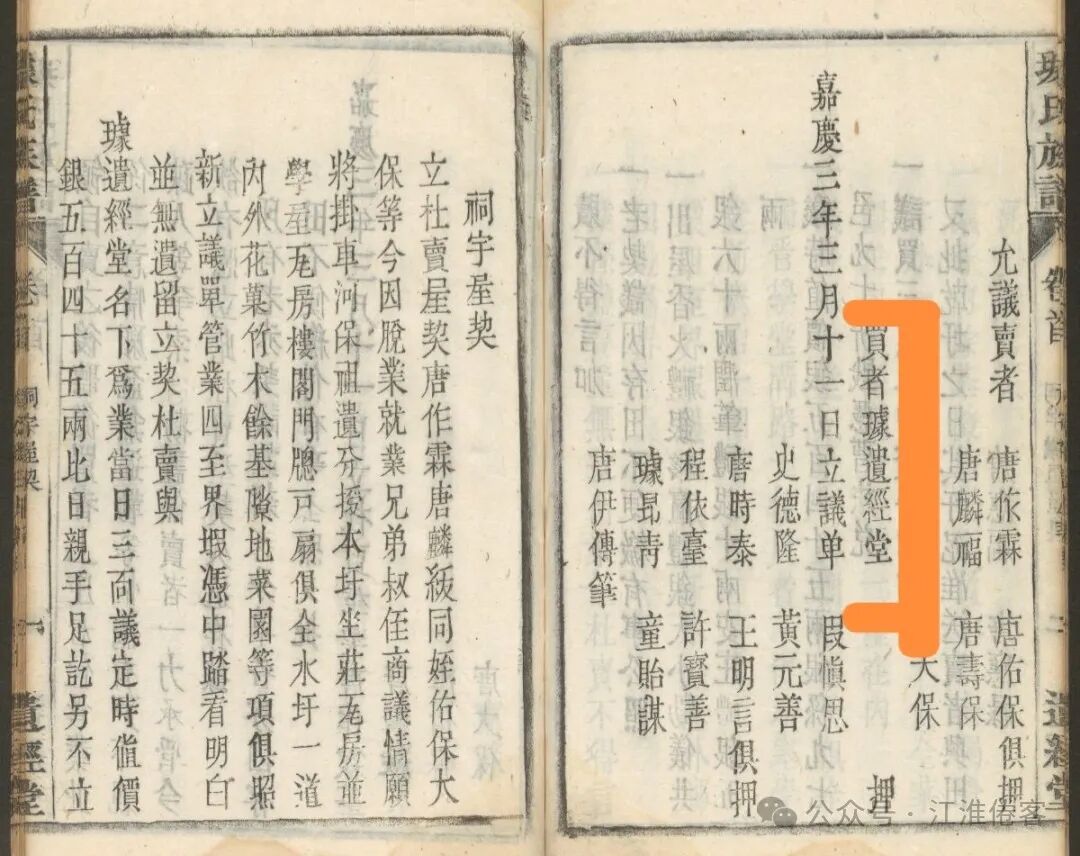

祠堂建造到重修至少有六篇记于谱上。《中股琪公支祭田原委记》“我黎阳璩氏入籍桐西挂车河者,盖四百有余年矣!祀田可谓备矣!然祀田虽备而祠宇未建,先灵未有凭依。我先人俱有志而未逮也,至嘉庆三年春,尊户(尊长、户长)尚方、方榛同房长尚德、尚辅、克语、承颜、承麓、承枢、承榬、承杍并承裔、承木、承霖、方寿、先声与承樹议将公堂历年余积买唐姓圩屋改建祠宇”。祠堂买唐氏产业后,与唐氏经历三年拉锯战官司,谱上也未记载什么缘故,族人同心协力一致对外,尤以海筹公为甚出力巨大,族中一致议定为他的大义立碑《筠亭公捐银碑文》,记下这坚辛历程。《祠宇议单屋契》是立于嘉庆三年三月十一日,落款为璩遗经堂,同一日的《祠宇屋契》也有“璩遗经堂名下为业”之字,这说明祠堂名字就是璩氏祠。

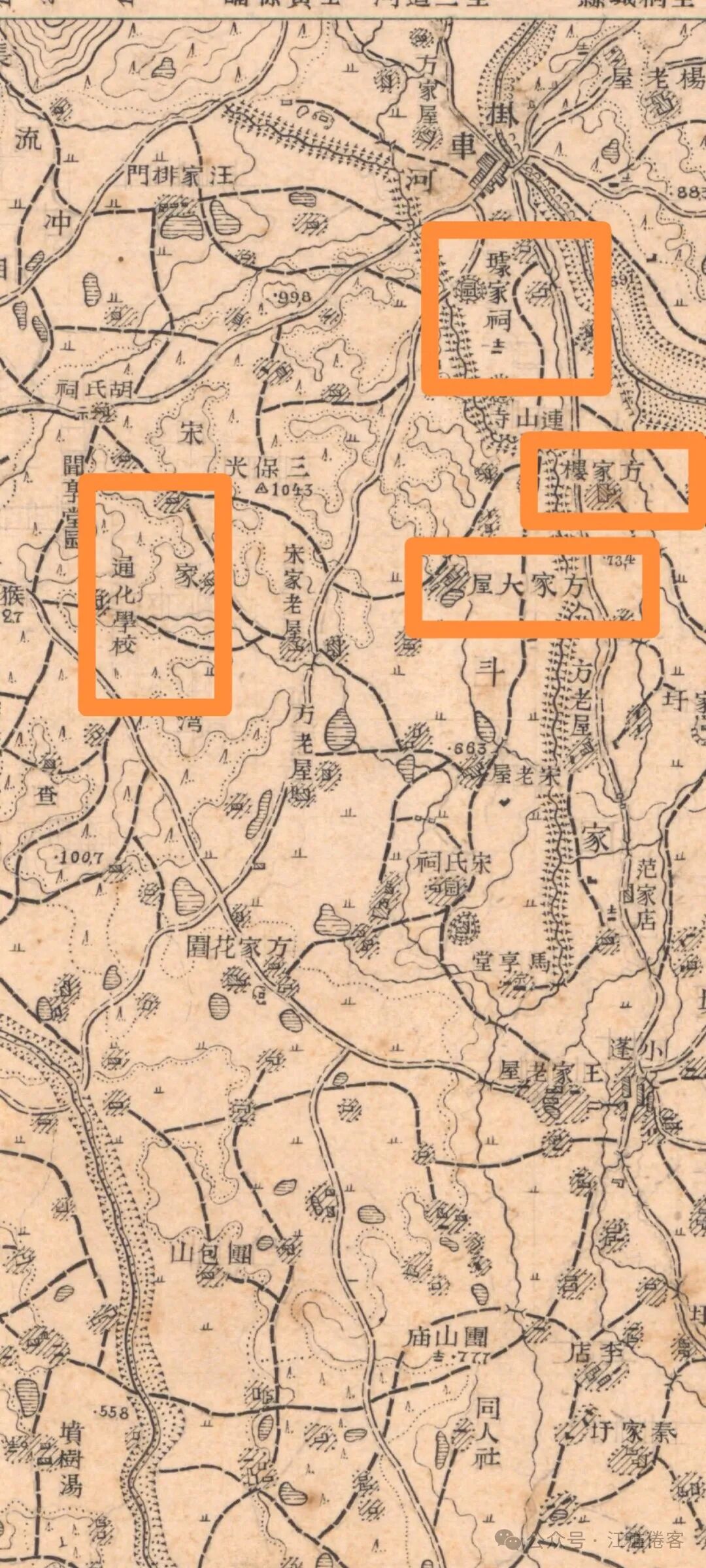

民国时期桐城地图上清楚无误的标明“璩家祠”,这地图十分精准,我老宅方家大屋以及边上的方楼位置都准确无误。所以我一直也坚信的方家宗祠名字,一下子就动摇了。祠堂本就是祖先灵魂栖息地,生方卒璩是我们祖训,谱是《皖桐璩氏族谱》,包括“婚丧嫁娶”皆复祖姓,祠堂名“璩家祠”一切顺理成章。祠堂一直从清代至上世纪都是挂车河最大办学机构,正因此没有毁于破四旧,上世纪七十年代初,毁于农田改造,因处于肥沃的田地里,当时挂镇执政者,挑田改地,以便于耕作,老一辈人都记忆犹新,这是造福于畈区的功德之举,我就有深刻记忆。当年年幼时,双抢时,纵观桐城可能没有那个乡镇的水利有挂镇的便捷,记得上学时我们挂镇人双抢都已经结束了,几个同学结伴到西乡陶冲玩。骑至马路边上时,看到此处正在热火朝天的抢插秧,田里一点水没有,人们用最原始的水车车水,汗流浃背的苦作,炎炎夏日烈日当空,车进的水很快渗透得无影无踪,当时极大的震撼了我,有种想哭的感觉,这得到何时才能有一田水,没有池塘的地方都不准备插秧了。心里最大的感受是,双抢的劳累有所收获还是有所值的,恐怖的是劳作困苦下,因地势而无所获是最让人不能承受的,特别是当时的农耕时代,我终于理解了望天收的悲凉。故而现在也没有了怨恨执政者拆毁祠堂的不满,反而多了敬意,不是当年的决策,何以造福一方子民。

民国时期桐城地图上清楚无误的标明“璩家祠”,这地图十分精准,我老宅方家大屋以及边上的方楼位置都准确无误。所以我一直也坚信的方家宗祠名字,一下子就动摇了。祠堂本就是祖先灵魂栖息地,生方卒璩是我们祖训,谱是《皖桐璩氏族谱》,包括“婚丧嫁娶”皆复祖姓,祠堂名“璩家祠”一切顺理成章。祠堂一直从清代至上世纪都是挂车河最大办学机构,正因此没有毁于破四旧,上世纪七十年代初,毁于农田改造,因处于肥沃的田地里,当时挂镇执政者,挑田改地,以便于耕作,老一辈人都记忆犹新,这是造福于畈区的功德之举,我就有深刻记忆。当年年幼时,双抢时,纵观桐城可能没有那个乡镇的水利有挂镇的便捷,记得上学时我们挂镇人双抢都已经结束了,几个同学结伴到西乡陶冲玩。骑至马路边上时,看到此处正在热火朝天的抢插秧,田里一点水没有,人们用最原始的水车车水,汗流浃背的苦作,炎炎夏日烈日当空,车进的水很快渗透得无影无踪,当时极大的震撼了我,有种想哭的感觉,这得到何时才能有一田水,没有池塘的地方都不准备插秧了。心里最大的感受是,双抢的劳累有所收获还是有所值的,恐怖的是劳作困苦下,因地势而无所获是最让人不能承受的,特别是当时的农耕时代,我终于理解了望天收的悲凉。故而现在也没有了怨恨执政者拆毁祠堂的不满,反而多了敬意,不是当年的决策,何以造福一方子民。

福建晋江安海星塔吴氏与我族类似,他们族谱的记载:他们先祖叫赵仕道,是宋太祖赵匡胤的第17世裔孙,约700年前由晋江青阳卯浦迁居至安海星塔。相传宋末元初,泉州一些赵氏人为了躲避杀身之祸,纷纷易姓。赵仕道的子孙也在那时跟外公家,改姓吴。“仕衟(古同道)公赘居安海黄墩吴家,为避元祸乃从姓吴氏,后徙居星塔是为星塔吴氏。”另据《晋江文史资料选辑》所记:“仕衟公随母吴氏往外祖永宁,而幸免于难。而从外祖之姓。故仕衟公为感念外祖救命之恩,逝时嘱子孙后代生于吴,卒时木主归赵,以永远怀念两重关系。”这段记载也点出了“生吴卒赵”的缘由。星塔“生吴卒赵”就这样一代一代传了下来。每当村里有男子去世时,出殡队伍最前面的大灯上写着“吴氏”,送殡队伍返回时,则是书写“赵氏”的大灯在前。而死者的墓碑上也都会写着“赵公某某”。活着的时候,以“吴”为姓,死后则恢复赵姓,这就是“生吴卒赵”。明代后,不少改姓的赵姓后代都恢复原姓,但星塔赵氏则一直保留“吴”姓,至今已传了20多代,人口也有3000多人。

福建晋江安海星塔吴氏与我族类似,他们族谱的记载:他们先祖叫赵仕道,是宋太祖赵匡胤的第17世裔孙,约700年前由晋江青阳卯浦迁居至安海星塔。相传宋末元初,泉州一些赵氏人为了躲避杀身之祸,纷纷易姓。赵仕道的子孙也在那时跟外公家,改姓吴。“仕衟(古同道)公赘居安海黄墩吴家,为避元祸乃从姓吴氏,后徙居星塔是为星塔吴氏。”另据《晋江文史资料选辑》所记:“仕衟公随母吴氏往外祖永宁,而幸免于难。而从外祖之姓。故仕衟公为感念外祖救命之恩,逝时嘱子孙后代生于吴,卒时木主归赵,以永远怀念两重关系。”这段记载也点出了“生吴卒赵”的缘由。星塔“生吴卒赵”就这样一代一代传了下来。每当村里有男子去世时,出殡队伍最前面的大灯上写着“吴氏”,送殡队伍返回时,则是书写“赵氏”的大灯在前。而死者的墓碑上也都会写着“赵公某某”。活着的时候,以“吴”为姓,死后则恢复赵姓,这就是“生吴卒赵”。明代后,不少改姓的赵姓后代都恢复原姓,但星塔赵氏则一直保留“吴”姓,至今已传了20多代,人口也有3000多人。

往事如过眼云烟,故迹凭吊徒伤悲。

古今多少事若梦,望怀故土思绪乱。

这段不成的文字,仅为厘清一个事实,可惜的是没有照片存实,只有这民国时期地图最为真实。也望有后来的史料以正视听,小文只是按史说话,没有任何偏见,读者诸君见仁见智。

谒李文达公祠堂

明代:何景明

故相勋名未渺茫,先朝赐第转辉光。

青松雷雨馀枝干,古屋尘埃自栋梁。

鱼水已无千载遇,斗山安有一时忘。

云孙更是通家谊,常拜冠裳到此堂。